解码杨凌农科城创新实践丨为大地“把脉” 为耕地“开方”——探访杨凌农科城的“土壤基因库”

2025-10-30 15:20:25 来源:各界新闻网

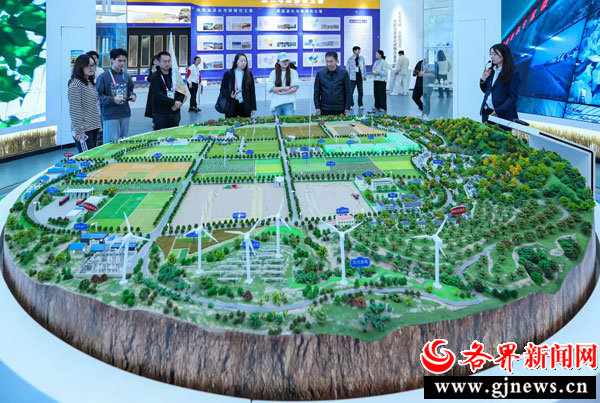

10月26日下午,“循‘新’出发·‘质’在必行——解码杨凌农科城创新实践”网络主题宣传活动媒体采访团走进中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心,实地探访这片农科高地如何以科技之力,筑牢国家粮食安全的“生命线”。

该中心由地建集团、中国农科院、杨凌示范区和西北农林科技大学联合共建,作为重要科研平台,聚焦耕地保护与质量提升的源头性创新,系统推进高标准农田建设、土壤修复、智慧农业等领域的理论研究、技术研发与示范推广,同时致力于中低产田改良与农业复合型人才培养,为守护耕地红线持续注入创新动能。

步入展馆,采访团被规模宏大的样本保存系统所震撼。一排排整齐的样本柜,如同承载大地信息的“基因库”,静默中蕴藏着丰富的科研信息。“这些样本不仅是地理标识,更是研究土壤演变的‘活化石’。”讲解员介绍,团队历时约一个月,采集了全国30个省、市、自治区11.27万个土壤样品,构建了覆盖耕地、园地、林地、草地和盐碱地的全国土壤数据库。这些样本不仅是土壤的“身份档案”,更是研究耕地质量演变、推动科技创新的重要基础。

来自东北的黑土、福建的红土和陕西的黄土……每一份都拥有独一无二的电子“身份证”,详细标注了采样点的经纬度、土壤类型、物理结构、关键养分指标及历史土地利用信息。“这份看似简单的信息表,背后是巨大的科研价值。”讲解员表示,科研人员通过系统性实验分析、数据挖掘与长期动态监测,能够精准诊断特定区域耕地的“病因”——无论是土壤酸化、板结,还是盐碱化、地力衰退,都能通过系统分析与动态监测找到根源,从而实现“对症下药”。

依托这一覆盖全国的土壤数据库与持续的技术攻关,中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心在高标准农田建设的优化设计、中低产田障碍消减、退化耕地修复、土壤检测、智慧农业等方面的技术与模式创新,为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”提供了坚实的科技支撑。

耕地保护,功在当代,利在千秋。中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心的探索与实践,生动诠释了科技创新在守护耕地红线、提升耕地质量、保障国家粮食安全中的核心驱动作用。(张洁 记者 刘艳宇)

编辑: 张洁

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870