陕西:绿色发展底色更加鲜亮

2025-10-22 08:10:16 来源:群众新闻

原标题:陕西牢固树立绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,扎实走好绿色低碳转型发展之路,全面推进美丽陕西建设——绿色发展底色更加鲜亮

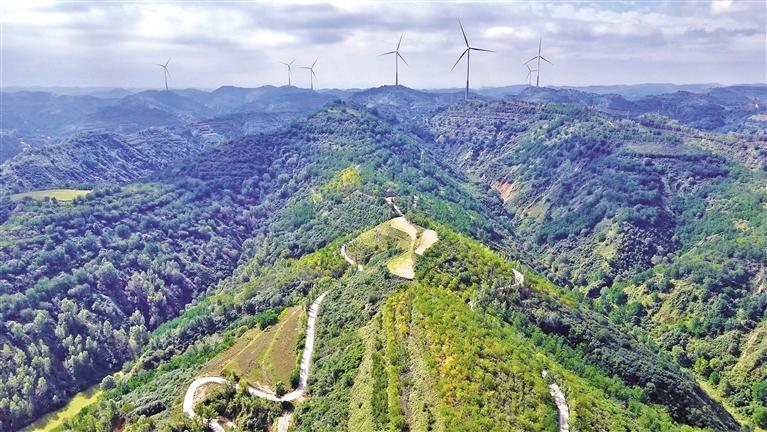

吴起县吴起街道南沟村青山叠翠、绿意盎然(资料照片)。 群众新闻记者 周恒宇摄

一组组亮眼数据印证三秦大地的生态之变:2024年,秦岭陕西段生态质量指数跃升至最高类别“一类”,优良等级面积占比超99%;长江流域陕西段水质全线达到Ⅱ类及以上标准,黄河干流陕西段连续3年稳定保持Ⅱ类水质。

“十四五”以来,陕西坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路,统筹山水林田湖草沙系统治理,推动全省生态环境质量实现历史性跨越。

如今的陕西,正以绿色为底色,绘就生态与民生相融、保护与发展共进的壮美画卷。

系统治理 打赢污染防治攻坚战

10月14日,暖阳洒满延河两岸,秋风拂过碧波荡漾的河面,岸边绿意绵延。全长286.9公里、流域面积7725平方公里的延河,是黄河的重要支流,更是滋养延安的“母亲河”。

“过去的延河可不是这个样子。”在河边生活了大半辈子的市民张志强回忆道,“以前每逢下雨,河水就浑得像泥汤,要是遇上干旱,河床很快就露了底。泥沙多、水质差,看着就让人揪心。”

群众的期盼就是治理的动力。延安市以“河长制”为抓手,构建起权责清晰、协同高效的治理组织体系。2020年,《延安市延河流域水污染防治条例》施行,标志着延河治理迈入法治化新阶段。

经过多年不懈努力,延河治理终见成效。2024年,延河成功入选第三批全国美丽河湖优秀案例,成为黄河流域陕西段首条获得该荣誉的河流。“我们始终以‘六水同治’为引领,统筹推进水资源节约、水生态修复、水环境治理等工作,全方位守护延河生态。”延安市生态环境局副局长邵瑞华介绍。

监测数据显示,截至目前,延安市已全面消除劣Ⅴ类水体,县级城市建成区黑臭水体消除比例达100%,全市地表水水质连续3年稳定达标。

2023年3月,陕西成立省大气污染治理专项行动领导小组,开展大气污染治理专项行动,各地全面准确落实精准治污、科学治污、依法治污方针,以更高标准打好蓝天保卫战,推动空气质量持续改善。全省10个设区市环境空气质量综合指数从2020年的4.39降至2024年的3.88,实现11.6%的降幅;重度及以上污染天数从2020年的6.1天降至2024年的4天,其中2024年12月首次实现“零”重污染天。

在水环境治理方面,陕西推进源头治理、综合治理、系统治理。2024年,全省111个国家考核断面优良水体比例达到96.4%,高于全国平均水平6个百分点,水环境质量稳步提升。在土壤污染防治领域,陕西严格重点污染源污染物排放控制,累计完成47个县(市、区)农用地土壤重金属污染溯源,全省受污染耕地安全利用率稳定保持在100%,切实保障了农产品质量安全和人民群众健康。

生态修复 筑牢绿色发展根基

9月29日,汉中朱鹮国家级自然保护区人工繁育中心内,著名油画家晏子向观众展示纪实性油画组画《涅槃重生》:“这35件作品记录了自1981年至今的朱鹮保护历程,能让大家直观看到林业工作者的艰辛付出。”陕西朱鹮保护的成功实践,激发了艺术创作灵感,为全球珍稀濒危物种保护提供了“中国方案”。

朱鹮种群的壮大,正是陕西推进生态修复治理成效的生动缩影。汉中市通过科学植绿扩绿、严守生态红线,建成各类自然保护地37处,境内优良水体占比达100%,为珍稀生物营造了充足的生存空间。大熊猫种群数量从20世纪80年代的10余只增至169只,朱鹮数量从7只增至7000多只,濒危植物秦岭石蝴蝶通过人工繁育大规模回归野外。

作为陕西生态修复治理的重中之重,秦岭保护始终备受关注。为进一步巩固秦岭生态屏障,陕西加快推进秦岭北麓山水林田湖草一体化保护和系统治理。截至9月30日,秦岭山水工程已累计完成生态修复面积58.38万亩、河道岸堤修复长度709千米;省级山水项目治理面积达75万亩,修复历史遗留矿山6.4万亩。

“十四五”以来,陕西在生态修复领域持续发力,新建、加固各类淤地坝3585座,实施坡耕地综合治理61万亩、小流域综合治理717条,完成水土流失治理面积1.72万平方公里。截至2024年底,全省水土流失面积降至6万平方公里,水土保持率达70.81%,为陕西绿色发展筑牢了坚实根基。

绿色转型 生态富民相得益彰

走进延安市吴起县吴起街道南沟村,层峦叠翠令人心旷神怡。很难想象,20世纪90年代,这里还是“春种一面坡,秋收一袋粮”的贫瘠之地。改变始于1998年,吴起县在全国率先实施退耕还林政策,南沟村积极响应,开启了生态治理与产业发展的探索之路。

从“一垫、二提、三埋、四踩”的科学栽植法,到“乔灌结合、针阔混交”的种植模式,南沟村打出一套生态治理“组合拳”,将苗木成活率提升至90%以上。

筑牢生态屏障后,南沟村开始向林地要效益:山顶种桃树、杏树,山腰栽苹果树,林间养土鸡、蜜蜂……“树上结果、树下养殖”的林下经济模式逐渐成形。村民李国富感慨:“过去广种薄收填不饱肚子,现在林子就是‘聚宝盆’。”

南沟村的蜕变是延安市推进生态富民的真实写照。近年来,延安市持续推进国土绿化,全市森林覆盖率达到53.07%,真正实现了从“土里刨食”到“林地生金”的转变。

在汉中市洋县,当地以朱鹮保护为契机,走出了一条生态保护与有机产业协同发展的创新之路。10月14日,洋县百亩有机蓝莓种植基地里,果实挂满枝头。13年前,陕西洋县蓝莓实业有限公司董事长刘管朝看中洋县绝佳的生态环境,从西安来这里种植蓝莓。“我们的蓝莓坚持用朱鹮栖息地的山泉水灌溉,口味独特、品质上乘。产品从种植到包装全程可追溯,让消费者买得放心。”刘管朝说。

在今年获批省级经济技术开发区的洋县绿色(有机)循环产业园区,陕西双亚有机农业集团有限公司打造出有机黑米、有机五彩米等八大类69个单品。“我们的产品已进驻全国多家大型商超,还远销欧洲、日本、东南亚等地。去年公司销售额达3亿余元,带动4000多户种植户增收。”该公司副总经理闫芳说。

40多年来,为保护朱鹮栖息地,洋县全面禁止使用化肥农药、关停污染企业、划定生态红线,以生态保护倒逼农业转型,将全域农业发展纳入有机化轨道。如今,洋县已形成朱鹮生态—有机种植—加工销售—文旅融合的全产业链。2024年,洋县有机产业产值在55亿元以上,深加工产品占比42%,产业附加值显著提升,认证有机产品涵盖十五大类115种,“朱鹮”标识成为高端农产品的“金字招牌”。

在榆林市,当地在防沙治沙中探索出碳汇交易与特色产业融合发展的新路径。在榆阳区小纪汗林场,10万亩樟子松基地既是治沙成果,也是重要“碳库”。目前,榆林市已建成15个省级林下经济示范基地,林草产业总产值突破121.6亿元;通过组建全省首家碳汇金融服务中心,营造碳汇林15万亩,实现了生态效益与经济效益的双赢。

从延河之滨到汉江两岸,从黄土高原到秦巴山区,这片充满活力的土地正在生态文明建设中不断焕发新的生机。绿水青山就是金山银山的理念,已深深融入三秦大地的血脉,成为推动高质量发展最动人的底色。(群众新闻记者 陈宏江 段承甫 张佳仪)

我是见证者 |守护朱鹮35年的李昌明期望——“让更多朱鹮飞翔在它们祖辈生存过的地方”

8月14日,在洋县开展朱鹮夜宿地调查时,李昌明(右)指导徒弟记录朱鹮归巢情况(资料照片)。 群众新闻记者 段承甫摄

连日来,秦岭的雨下个不停。10月13日,李昌明背着望远镜从洋县赶赴宁强县,开展2025年野生朱鹮秋季种群数量同步调查。

曾经,科研人员踏破铁鞋也难觅得朱鹮的踪迹,如今汉中多个县区上空时常有朱鹮振翅飞翔的身影。李昌明的工作,就是保护这些在野外自由翱翔的“东方宝石”朱鹮。

李昌明是陕西汉中朱鹮国家级自然保护区巡护员,今年是他从事朱鹮野外保护工作的第35年。记者第一次见到他,是今年盛夏在洋县洋州街道的一处朱鹮夜宿地。烈日当头,李昌明头戴一顶遮阳帽,挎着一个望远镜,从野外巡护的摩托车上下来,手里还拿着用来记录的巡护日志。

10月15日16时许,几只朱鹮悠悠地从远方飞来,挥舞着粉黛色的双翅,优雅地落在高大的榆树上。

“16时15分,洋县洋州街道夜宿地,1只幼鸟回巢,环志编号4J5……”放下望远镜,李昌明在自己的第210本巡护日志上记录下朱鹮回巢情况。出乎意料的是,当天这棵巢树上飞回34只朱鹮。

1981年,中国科学院动物研究所鸟类学家刘荫增经过3年的苦苦寻觅,在洋县姚家沟发现了全球仅存的7只野生朱鹮。为保护这一濒危物种,国家在洋县设立了专业保护机构。

1990年,洋县选拔青年成立巡护队,李昌明主动加入朱鹮保护队伍,成为其中一员。23岁的李昌明骑着自行车,背着无线电追踪器、望远镜、对讲机,在洋县的深山里追踪朱鹮。

“当时条件艰苦,深山密林里跋山涉水全靠两条腿。”李昌明回忆。上世纪90年代初,李昌明和队员们在朱鹮巢树下搭草棚轮流值守,白天观察、夜间监护,记录朱鹮繁殖的每个阶段,随时防止天敌侵害和意外发生。

谈起30多年前“人与蛇”的一场斗争,李昌明记忆犹新。

1993年夏天,正值朱鹮繁殖季,李昌明在洋县溢水镇一座深山里搭了草棚,全天候“盯梢”朱鹮。草棚里,李昌明架起单筒望远镜,对准鸟巢,盯着巢内状况随时进行记录。

一天,李昌明在镜头里看见巢树下有条蛇往上爬,他急忙跳下草棚,火速攀着巢树后面的松树往上爬。

“虽然年轻时爬树厉害,但人还是爬不过蛇。”李昌明回忆,眼看着蛇爬到朱鹮巢穴里把一只幼鸟缠住,成鸟飞起来在天空中鸣叫,他赶紧爬到跟巢穴高度相当的位置,拿着一头削得很尖的长竹竿用力捅那条蛇,最后蛇松开幼鸟从树上直直地掉了下去。

当年,为防止蛇上树,李昌明和同事们还想了许多办法,用塑料薄膜围住树干抹上油,让蛇上不了树……

日复一日,年复一年。在一群像李昌明这样热爱朱鹮保护事业的“牧鹮人”的守护下,野生朱鹮数量逐年增加。2000年,野生朱鹮数量突破100只;2012年,突破1000只……

如今,李昌明仍然选择坚守在野外巡护一线——春季繁殖期巡护、夏季夜宿地摸底调查、秋季观察田间管护、冬季定期投食。

多年来,李昌明主要负责洋州街道、黄金峡镇、黄家营镇的朱鹮巡护工作,这些地方共分布着180多个巢。他早已将路线和每棵巢树的位置刻入脑海。

随着装备和技术的智能升级,林业部门对朱鹮生存情况数据掌握得越来越翔实,资料也越来越丰富。借助卫星定位系统、巡护调查App等,朱鹮夜宿地可以精确到具体点位。即使技术升级,李昌明也坚持自己的巡护节奏,靠着双脚不断巡护、观察记录,为朱鹮保护事业提供原始资料。

“坚守几十年,我的心愿一直没变,那就是让更多朱鹮飞翔在它们祖辈生存过的地方。”李昌明说。

在一代代“牧鹮人”的坚守下,目前全球朱鹮数量超1.1万只,物种濒危等级由“极危”降为“濒危”,我国朱鹮保护也被誉为“世界拯救濒危物种的成功典范”。(群众新闻记者 段承甫)

记者手记 |朱鹮带来的“绿色”启示

从曾经仅剩7只到如今繁衍至7000多只,朱鹮的“重生”不仅是生态保护的成果,还折射出陕西探索绿色发展的清晰路径。朱鹮这张“生态名片”的背后,体现的是“保护优先、系统治理、产业协同”的发展思路。这一思路正在陕西多地落地生根。

朱鹮保护带来的最大启示,是生态优势可以转化为发展动力。为保护朱鹮,洋县全域禁用化肥农药,关停污染企业,因此培育出有机农业这一特色产业。“朱鹮”标识成为农产品走向高端市场的“通行证”。这说明,生态保护不是负担,而是高质量发展的契机。

当前,这样的绿色发展思路正在三秦大地落地实施。秦岭生态修复不只是植树造林,更是在保护“中央水塔”的同时,为生态旅游、生物资源利用创造可能;黄河治理不只是清除污水,更是在恢复湿地、保持水土的过程中,为沿黄农业和清洁能源发展打好基础。吴起县退耕还林后发展林下经济,榆林在治沙造林中探索碳汇交易,都是把生态治理和群众增收结合起来的生动实践。

绿水青山就是金山银山。陕西未来的绿色发展,应当在两个方面持续发力:一是把生态保护制度落实得更细、更严,让秦岭、黄河流域等重点区域始终得到有效守护;二是推动生态与产业深度融合,让有机农业、生态旅游、碳汇经济等绿色产业形成规模、打出品牌。(陈宏江)

链接

2023年3月,陕西成立省大气污染治理专项行动领导小组,开展大气污染治理专项行动。全省10个设区市环境空气质量综合指数从2020年的4.39降至2024年的3.88,降幅达11.6%。此外,陕西始终坚持水资源、水生态、水环境源头治理、综合治理、系统治理。2024年,全省111个国家考核断面优良水体比例为96.4%,高于全国平均水平6个百分点。陕西还统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,以黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态环境保护、南水北调中线工程水源区保护为重点,新建、加固各类淤地坝3585座,实施坡耕地综合治理61万亩、小流域综合治理717条,完成水土流失治理面积1.72万平方公里。截至2024年底,全省水土流失面积降至6万平方公里,水土保持率达70.81%。(群众新闻记者 陈宏江整理)

编辑: 吴佳蕊

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870