解码杨凌农科城创新实践 | 科技赋能全链革新 杨凌猕猴桃“破圈”助农增收

2025-10-25 14:14:49 来源:各界新闻网

当秋雨的丝丝凉意掠过渭河流域关中平原腹地,那融合着科技力量的“金色果子”,凭借自己的“软实力”,赢得了不少群众的青睐。

10月24日,“循‘新’出发·‘质’在必行——解码杨凌农科城创新实践”网络主题宣传活动媒体采访团走进杨凌国际猕猴桃创新创业园,揭秘杨凌猕猴桃“破圈”助农增收的秘诀。

深耕沃土 打造示范基地

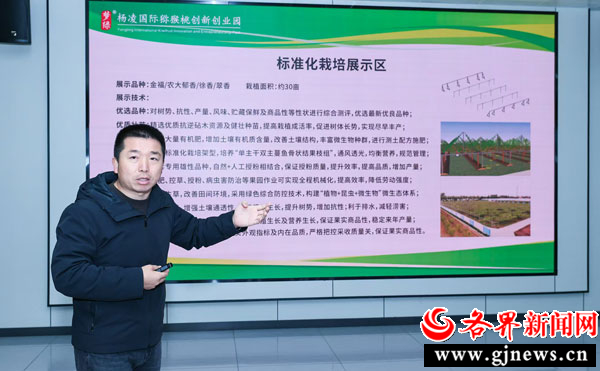

作为我国首个猕猴桃全产业链科技示范园区,该园区占地230亩,由西北农林科技大学提供技术支撑,涵盖新优品种试验、良种繁育、标准化栽培、贮藏分选等多个功能区域,全方位开展猕猴桃产业科技成果转化与推广。

在临时布置的品鉴区,一盘盘切好的猕猴桃果肉色泽诱人,其香甜的口感、细腻的果肉赢得了媒体采访团的交口称赞。据园区负责人高志雄介绍,这里优选并示范种植了脐红、农大金猕、金福、农大郁香等一系列具有自主知识产权或市场潜力的猕猴桃。这看似寻常的猕猴桃,背后凝结的是园区在科学种植、生态管理等方面的不懈创新。

科技创新 破圈传统模式

“这是我们引进的国内首条‘呵护式’猕猴桃分选包装平台”,高志雄指着快速运转的传输机器说,“猕猴桃是一种很娇气的水果,怕碰怕压,这套设备通过柔性刷果、传送以及内部视觉检测、糖度无损检测等系统,实现对每一个果子的精准‘体检’和轻柔对待,根据重量、糖度、外观进行分级”。

传统的猕猴桃需要消费者自行催熟,口感不稳定。高志雄指着身边的一台设备介绍,“这是我们研发制造的即食猕猴桃‘增氧控温’预熟库,分级后的果子,会直接入库进行处理,或者进入气调库贮藏,等待上市。这台设备,可以在出库前精准控制猕猴桃的后熟过程,确保猕猴桃可即食且口感最佳。不仅提升了消费体验,更稳定了市场售价,增加了效益”。

这项技术得益于园区探索的“企业+团队+基地”农业科技成果转化联合体模式。三者高效协同,让实验室的成果能更快地在田间地头开花结果。

示范应用 引领产业提质增效

在种植区,土壤有机质含量稳定在5%以上的高水平,标准化栽培架型配合“标准树形、生态栽培、合理负载”等十大技术集成,实现了轻简高效栽培,遍布园区的土壤、气象、苗情传感器,将数据实时汇聚至智慧化管理平台,实现水肥一体化精准调控和数字化管理。

此外,园区还积极探索设施化栽培模式,研发了分段伸缩式防护棚以应对自然灾害。先后在汉中城固县、宝鸡眉县、渭南临渭区,以及江苏溧阳市、四川剑阁县等地,指导建设了多个高标准示范园,通过建立联农带农机制,与多个种植基地开展订单合作,据测算,合作基地亩均效益提升达2000元以上,切实促进了农民增收。

未来,园区还将依托正在建设的产业综合服务中心和田间学校,系统开展技术培训和产业服务,用创新续写“金色果子”的产业振兴故事。(张洁 记者 刘艳宇)

编辑: 张洁

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870