探秘第三极!第二次青藏科考新成果发布

2025-11-20 00:25:12 来源:新华网

新华社拉萨11月19日电题:探秘第三极!第二次青藏科考新成果发布

新华社记者李华、李键、潘一景

青藏高原,地球第三极,蕴藏着地球生态环境的无穷奥秘。

规避川藏交通廊道沿线97%以上的山地灾害、6次成功预警冰崩堵江等自然灾害……11月19日,第二次青藏科考综合集成“十大应用成果”在拉萨发布,向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。

第二次青藏科考有哪些“应用成果”?

自2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来,我国组织3000多个科考分队次、30000多人次进行青藏高原全域科考。

中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋发布了第二次青藏科考综合集成十大应用成果,涵盖生态保护、灾害防控、资源能源调查、碳收支核算等关键领域,其中包括:

全过程科学支撑青藏高原生态保护立法;建成地球系统综合观测与预警平台;提出青藏高原国家公园群建设与自然保护地体系优化方案;创新多年冻土区灾害防控技术等。

科考人员普遍认为,是否服务于我国经济社会发展,是否立足于保障人民生命安全,是否为青藏高原生态文明高地建设做贡献,是衡量第二次青藏科考成果转化的重要标准。

以建成的地球系统综合观测与预警平台为例,目前已经建成雅江色东普冰崩堵江灾害监测预警平台、中尼边境次仁玛错冰湖溃决灾害监测预警平台、拉萨河保护修复治理地球系统科考平台。“我们建立这些灾害监测预警体系,成功实现了6次预警。”姚檀栋说。

在前期科考成果的基础上,第二次青藏科考队绘制了川藏交通廊道沿线断裂分布图,建立了川藏交通廊道气象灾害监测体系。科考评估了川藏交通廊道灾害本底,包括52个控制性灾点风险评估,规避97%以上的山地灾害,优化廊道线路400公里以上,为应对川藏交通廊道地形复杂、灾害频发提供监测支撑。

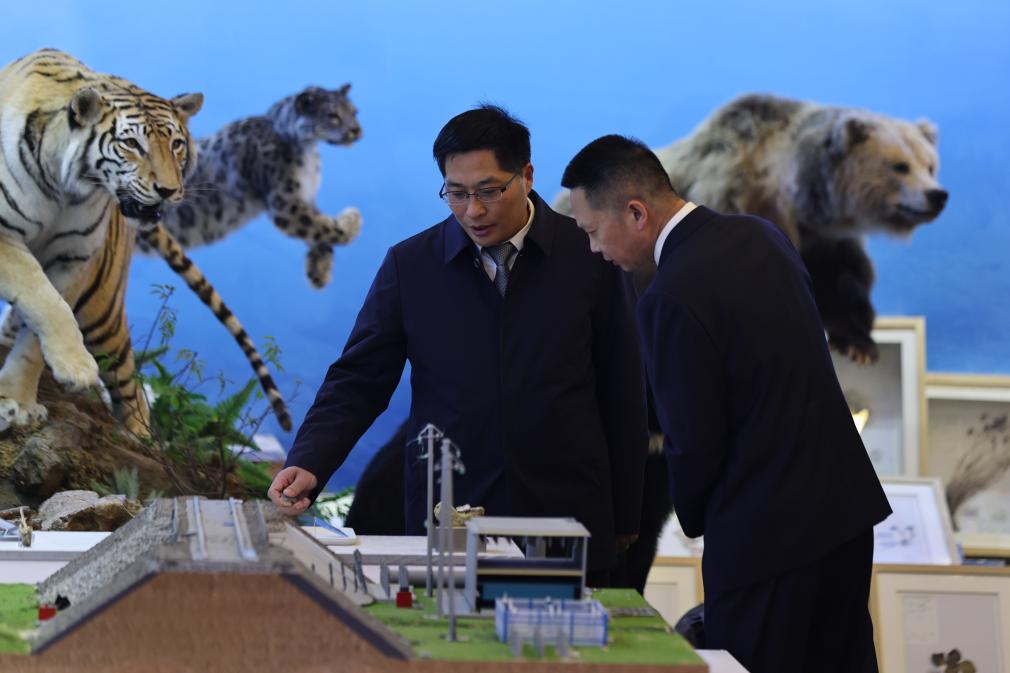

11月19日,中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋(左一)在发布会前向与会嘉宾介绍第二次青藏科考“十大应用成果”展。新华社记者姜帆摄

第二次青藏科考有哪些突破性成果?

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,发布会上,提出亚洲水塔突破性成果,集中在三大核心新认知。

这三大新认知是:发现当前青藏高原呈现出变暖、变湿、变绿、变暗趋势,这一变化已持续数十年并将延续至21世纪中后期;发现亚洲水塔供水能力显著增强。过去40年,长江源、澜沧江源等主要流域径流持续增加,预估本世纪末外流区径流量增幅最高可达49%,为我国及下游20多亿人口的水资源保障提供重要支撑;揭示了亚洲水塔“冰—水—气”剧变及其冰冻圈灾害链式风险,预计未来冰崩和冰湖溃决洪水风险将达到当前的3倍。

此次青藏科考成果还系统阐述了关于青藏高原环境转型的新认识。研究表明,青藏高原经历了三次重要环境转型:山海翻转与差异隆升驱动季风北进和暖湿海洋水汽输送,推动第一次环境转型;北部隆升与现代高原形成奠定寒旱化和三极联动格局,促成第二次环境转型;全球变化与人类活动造成高原暖湿化和暗绿化,驱动第三次环境转型。

科考团队认为,新环境转型为青藏高原宜居发展带来新机遇:亚洲水塔供水能力增强,支撑国家水资源保障和水安全战略;碳汇能力增强,助力国家双碳目标实现;生物多样性服务人类潜力增强,保障生物资源可持续利用。但同时,新环境转型也给宜居发展带来亚洲水塔失衡与冰冻圈灾害、生态系统失衡与生态破碎化等风险。

这些发现为我国水资源战略提供了科学支撑。未来,科考团队将进一步完善灾害预警体系和水资源调控方案,守护好亚洲水塔。

在生物多样性方面科考有哪些新发现?

第二次青藏科考在生物多样性方面获得系列令人惊喜的发现,比如,回声定位哺乳动物新类群猪尾鼠,鸟类迁徙获得遗传记忆……

“过去我们认为只有蝙蝠和海豚等少数动物具有回声定位能力,而猪尾鼠的发现打破了这一认知边界,这是哺乳动物中发现的新的回声定位类群,对理解动物感知系统的进化具有重要意义。”中国科学院院士孙航说。

此外,科考人员发现鸟类的迁徙路线并不完全依赖后天学习,而是可以通过遗传记忆传递,这种遗传记忆实际上映射了地质历史的变迁。这一发现为解释鸟类如何世代相传迁徙路线,理解生物行为与地质演变的关系提供了全新视角。

11月19日,与会嘉宾在参观第二次青藏科考“十大应用成果”展。新华社记者姜帆摄

科考还发现大量生物新种、新纪录:曾一度被认为灭绝的墨脱百合、贡山绿绒蒿、中甸半脊荠等植物,再次回归人们视野,雪豹、云豹、孟加拉虎、豺等珍稀动物的身影,也在野外镜头中频繁出现。

“这些发现的意义,不仅在于填补科学空白,更重要的是揭示了青藏高原作为‘生物多样性博物馆’和‘北半球物种摇篮’的独特地位。”孙航说。

步履不停,探索不止。未来,青藏高原的神秘面纱将继续揭晓。

策划:陈芳

记者:李华、李键、潘一景

统筹:周立民、谢良、郭宝江

新华社国内部出品

编辑: 陈戍

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870