一脉青山一座城 且以诗意共远方

2025-09-14 07:30:35 来源:西安新闻网

大雁塔景区的“古诗词路”首席记者 翟小雪 摄

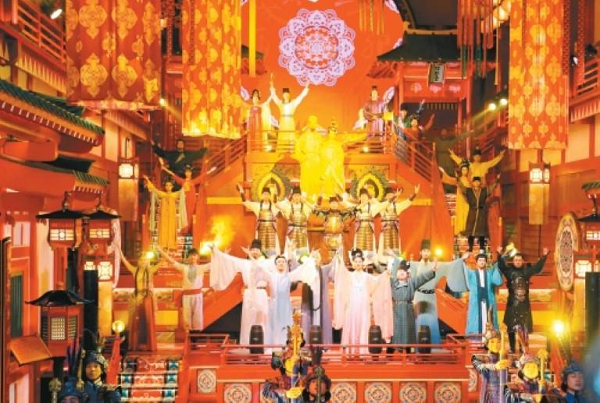

长安十二时辰主题街区演出现场 资料图片

秦岭云海 记者 王健 摄

又是秋风起,秦岭云雾缭绕,如同千百年前那般,轻轻抚过山脊与河谷。

这条巍峨山脉,不仅塑造了八百里秦川的地理格局,更孕育了华夏文明的精神基因,成就了长安城的帝都气象,催生了中国诗歌的黄金时代。

一脉青山,一座城,无数诗。

秦岭给予唐诗以山水魂魄,长安赋予唐诗以人间烟火,它们共同构成了中华文明的精神标识,也铸就了今日西安建设“唐诗之都”的赫赫之光。这是跨越千年的文化共生,也是走向未来的精神源泉。

当我们重新解读这份文化遗产,不仅是在回顾历史,更是感受那穿越时空的诗意回荡、寻找中华文明历久弥新的生命力量。

山河为基 孕育文明

秦岭,从来不只是地理意义上的山脉。

它被誉为“中华父亲山”,如一道巨大的屏障,横亘于中国中央。它划分南北,调节气候,涵养水源,是黄河与长江两大流域的重要分水岭。司马迁在《史记》中谓之“天下之大阻”,其雄浑气势,为长安提供了最坚实的军事屏障与最丰厚的资源馈赠。

山北之水,汇成“八水绕长安”的生命脉络。渭河滔滔,泾水潺潺,沣涝潏滈,浐灞蜿蜒,八条河流如动脉般滋养着关中平原,也灌溉出灿烂的农耕文明。秦岭山中林木葱郁、物产丰饶,既为筑城修殿提供良材,也为百姓生活带来生计。

“没有秦岭,就难有长安。”西安秦岭文化研究院特聘专家、西北大学东西方哲学研究所所长曹振明说,“秦岭是中华民族起源和中华文明开创的重要孕育与塑造者。所谓‘四塞之固,沃野千里’,正因这种战略优势和富庶优美,长安成为我国建都朝代最多、时间最久、规模最大的古代政治中心。”

于是,地理的秦岭,逐渐走向文明的秦岭。

从蓝田猿人到半坡先民,从周秦汉唐十三朝风云际会到儒释道融合浓墨重彩,秦岭滋养了一城文化半城神仙的长安,见证了中华文明从萌芽到鼎盛的全过程。

“因自然山水、政治和思想文化优势,秦岭在唐诗中被赋予丰富深刻的文化意象。不胜枚举的诗人在此寄情自然之美、山水之乐,抒发家国情怀、理想抱负,表达悲欢离合、人生感悟,倾泻入世人文、仙风道骨。”曹振明表示。

千年前,王维在终南山中找到了禅意与静谧,写下“欲投人处宿,隔水问樵夫”的闲适;李白面对太白峰的巍峨壮丽,吟出“西上太白峰,夕阳穷登攀”的豪情;韩愈遭贬时路过秦岭,留下了“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”的慨叹……诗人们将自己的理想和风骨熔铸在山水之中,建构出一座旖旎浪漫的“诗山”。

今日的秦岭依然保持着那份诗意,山中古寺的钟声、林间小径的落叶、峰顶缭绕的云雾……无不与唐诗中的描写相呼应,无不让人产生精神共鸣。这份共鸣,是秦岭最珍贵、最不朽的人文价值。

盛世长安 诗意绽放

山是屏障,城是果实。

依托秦岭,十三朝古都长安安然坐落,逐渐成长为当时世界上最大的都市,人口逾百万,四方来朝。它代表的不仅是一个朝代的气象,更是一种文明的开放包容。丝路驼铃从这里响起,异域文化在此交融,气象万千成为这座城市的文化底色。

一座长安城,半部《全唐诗》。

在这片土壤,诗歌找到了最佳的孕育环境。据统计,现存5万多首唐诗中,“长安”一词出现过1400余次。

诗人们或登科及第意气风发,或宦海浮沉感慨人生,或宴游雅集诗酒唱和,他们行走在朱雀大街、东西两市、坊里巷陌,将城市繁华与个人悲欢化作永恒诗篇。

“言诗必言唐,言唐诗必言长安。”西安建筑科技大学副教授、中国城乡建设与文化传承研究院研究员崔凯说,“长安是一座名副其实的‘唐诗之城’。既是诗歌沃土,也是理想之都,可以说当时在这座城内是人人有诗、处处有诗、事事有诗。每一个角落都浸透着诗意,每一个地标都承载着名篇。”

大雁塔下,当年岑参与高适、薛据同登大雁塔,写下了“塔势如涌出,孤高耸天宫”的壮丽诗篇。今日,这座古塔依然巍然耸立,见证着时代的变迁。

曲江池畔,杜甫曾在此感叹“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”。如今,这里重建了唐代园林景观,生动展示着与之相关的诗作故事。

乐游原上,夕阳依旧,李商隐“夕阳无限好,只是近黄昏”的感慨穿越千年,依然引起现代人的共鸣。

朱雀大街,唐代的中轴线,如今仍然是西安的城市中心。韩愈“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”的描写,至今仍能在这条街上回望。诗因城而作,城因诗而名。“如今我们回望长安,很大程度上是通过唐诗的眼睛。诗定义了这座城市,也永恒了这座城市。”崔凯如是说。

山城相融 天作之合

千年前的长安科举考场,青年诗人祖咏提笔写下《终南望余雪》:“终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒。”山色与城景交相辉映,写尽了秦岭与长安的隔空对话。

如今,这场对话仍在继续——站在西安城南眺望,苍茫山峦与都市天际线相映成趣,自然与人文完美交融,历史与当代和谐共鸣。

秦岭、长安、唐诗,这三者共同构成了一个举世无双的文化共同体,成就了这场天作之合。

“这三者相互依存、彼此成就,形成了一个有机的文化系统。”曹振明对此有深入解读,“秦岭为长安提供了天然屏障和生态保障,长安城作为政治文化中心为唐诗繁荣提供了舞台,而唐诗则将自然山水和人类都城升华为了永恒的精神象征。”

犹如一棵参天古树,秦岭是深扎大地的根系,长安是挺拔粗壮的主干,唐诗则是繁茂葱郁的华冠。这个共同体展现出一种意象,都市不仅有砖石构建的城池,更有进退皆可依的精神坐标。

太乙峰下的草庐里,李白一边吟着“暮从碧山下,山月随人归”,一边等待长安的诏书,终南的云霞赋予他仙风道骨,山中岁月成为通往翰林的跳板。王维的《终南山》“太乙近天都,连山接海隅”,既写实又超越,将山脉升华为连接天人的通道。

秦岭与长安,一为自然,一为人文,在唐诗中达成了完美融合。诗人游走于山野与市井之间,将自然的永恒与人世的变迁交织成诗。

古韵新声 诗脉永续

时光流转,诗心未改。

9月5日,西安正式宣布将用三年左右时间,全力打造具有国际影响力、充分彰显中华文明的“唐诗之都”文化品牌。

从秦岭的山水间孕育诗意,到长安的街巷里诞生名篇,再到今日西安让唐诗“活”起来,三者构成了“自然—历史—当代”的文化闭环。

秦岭是唐诗的“魂”,长安是唐诗的“脉”,而西安的“唐诗之都”建设,则是对这份文化遗产的最好传承,可以激发滋养城市、浸润人心的精神力量。

“西安打造‘唐诗之都’文化品牌,在新时代可谓是正当其时、名实相符。站在今日盛世去回望历史盛世,这一文化战略既是对历史文脉的传承、对城市文化的创新,也是对推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展的生动实践。”崔凯表示。

深挖内涵,让资源“渐成体系”。成立“唐诗文化研究院”、唐诗文化品牌理论研究项目、召开国际唐诗学暨唐诗文化品牌建设高端会议等,构建一个立体的、活态的唐诗传承体系,阐释好“诗从何处来,诗向何处去”。

实景还原,让唐诗“可感可触”。坚持保护第一、传承优先,深化与唐诗相关的文化遗产保护与活化利用、做好唐诗现地文化遗迹保护标注等工作,真正让历史文化遗产“活”起来,融入市民的日常生活,实现“一步一诗,一步一景”。

活态传承,让唐诗“走进生活”。通过唐诗旅游线路建设开发、唐代诗人文化遗址提升项目、唐诗故里文旅体验板块项目、打造长安唐诗文化公园项目、丰富市民唐诗文化活动、推动唐诗文化演艺发展,打造诗意生活新场景。

打造品牌,让文化“生动出圈”。通过唐诗博物馆项目、提升打造唐诗特色文化街区、培育唐诗文旅IP、“唐诗与长安”主题文化进校园建设唐诗文化新标识等,使唐诗成为具有国际影响力的西安文化符号和城市品牌。

通过以上这些举措,让千年前的唐诗重回现代人的生活场域,“种”回街道、公园、景区,甚至数字空间。“打造西安的‘唐诗之都’,最重要的是要把传统诗词和当下的生活与精神需求联通起来,让人们感受到唐诗在现代生活中的精神魅力,从而坚定文化自信。”陕西师范大学文学院教授王伟说。

如今漫步在西安街头,诸多人们耳熟能详的唐代诗句镶嵌在城市肌理之中。

大唐不夜城内一步一诗的“古诗词路”,大唐芙蓉园内雕琢了“盛唐半壁江山”的唐诗峡,唐风市井街区“长安十二时辰”内沉浸式感受唐代人的生活……诗的浪漫无处不在,无数诗篇镌刻于石壁之上,凝固于雕像之间,重现于演艺之中。许多游客因诗而来,移步换景间,千年古都的文化自信在诗意中流淌。

唐诗的生命力更存在于一代代人的传承与创新中。从学者到普通市民,许多人都在以自己的方式延续唐诗的荣耀。

西北大学长安唐诗之旅组委会主任王渊平用了近十年时间研究考据长安终南山诗词文化,以他为发起人之一的“长安唐诗之旅”文产项目课题组,沿着终南山脉大唐诗人们的足迹,重走了一遍属于长安的唐诗之路,绘制出“古长安少陵樊川终南山唐诗之旅”地图;

2010年至今,崔凯带领团队读唐书、阅城志,实地踏勘一府一园、一宅一寺,在前人研究的基础上,将现代遥感技术与考古报告、文献资料相结合,完成了唐长安108坊之坊名释义、坊中诗、古今址对照、坊中风物轶事等的考证,绘制出了精确细致的唐长安城古今对照图;

城南秦岭脚下的“唐诗艺术村”曹村,以唐诗命名的宅院门头、民宿与农家乐错落有致,绘制着唐诗壁画的村墙,仿佛将千年诗韵镌刻于砖瓦之间,孩子们一路走、一路看,一路吟诵着、传唱着,盛唐诗意化作童声阵阵,余音袅袅;

各大学校里,唐诗教育融入日常课程,孩子们通过绘画、音乐、舞蹈等形式理解和表现唐诗;艺术家们用现代语言重新诠释唐诗,音乐人谱曲唱诗,舞者编舞演诗,画家泼墨画诗,让唐诗以新形态触达当代人群;

……

这一刻,千年前的诗歌被赋予新的生命,秦岭、长安与唐诗的共生关系继续延绵。

诗从长安来,意向千秋去。

这条山脉、这座古都、这些诗篇,如同时光的经纬,编织着过去、现在与未来,等待我们去发现、去传承、去创新。

一山一城的诗意不是用笔墨,而是用整个城市作为载体;不是写在纸上,而是在每个人的点滴生活里悄然生长。当你在秦岭深处漫步,在西安城中徘徊,吟诵着千年前的诗句,便能让跨越千年的诗心文魄重新焕发光彩,便能体会中华文明生生不息的力量。

记者 罗嘉昱

编辑: 陈戍

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870