为中国乡村留住乡愁记忆 ——读《我们的乡愁》

2022-02-21 08:46:55 来源:各界新闻网-各界导报

□ 秦延安

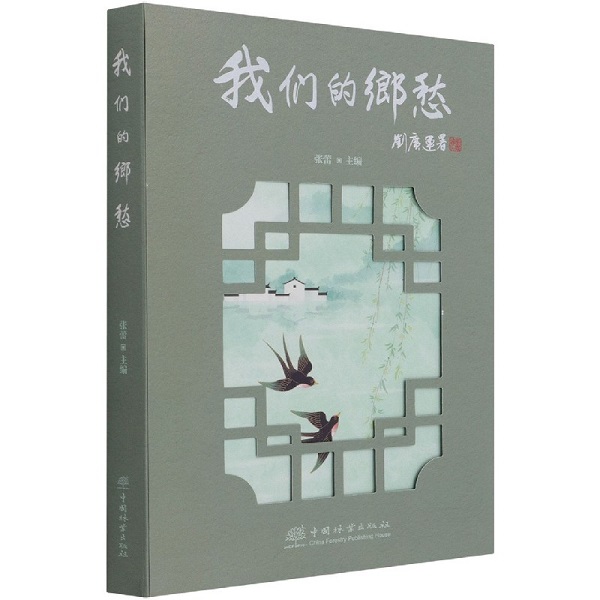

乡村是城市的根。我们,包括现在城市里的人,往前翻几辈,很可能都是从乡村里走出来的。可以说,乡村是中国的魂魄,承载着几代人的记忆,是我们共同的故乡。当我们在现代化城市的进程中越走越远时,乡村的模样也日渐模糊。为了抒写中国乡村记忆,众多写作者用笔记录下故乡的影子,汇编成书,便是《我们的乡愁》(中国林业出版社,2021年8月出版)。

《我们的乡愁》所选文章皆在《光明日报》上刊发过。书中以乡愁为统领,以记忆中的故乡为切口,按照“农事”“风物”“故人”“生灵”“记趣”“舌尖”“乡俗”分为七个系列。通过优美的文字、精致的绘图,融媒体配乐朗诵的形式,展现了各位作者记忆里的故乡,故乡历史与现代的对比。以小见大、以点带面,凸显了我们在从“农业中国”向“城市中国”起承转合中的自然变迁和风物相移,让我们在淡泊的文字、熟悉的场景和人事中打捞乡愁。

我们一直怀念故乡,不仅因为它给了我们生命,更因为那里有我们血浓于水的亲人。比如《苇匠》中,寡言的父亲用织苇席的手艺养活着一家人,即使手指被苇条扎得满是伤口,常年弯腰下蹲累得一身是病,但从未放弃,只为让一家人生活得更好。《手工鞋》里,娘一年四季熬夜纳鞋,只为一家人有一双合脚的鞋穿。“正因为有了她们不知疲倦的操劳,才成就了一家人的幸福。”为了给孩子做一顿可口的腊八粥,从腊月初七的晚上,母亲就开始忙碌,精拣豆子,细剥皮,认真清洗,慢慢切碎,一直熬到深夜。这一碗深藏浓情蜜意的粥,寄托着母亲对儿女的爱,即使过了若干年,那藏在美好记忆中的粥香一如从前……有父母在,就有家在;有家在,我们就有归宿之感。

我们一直怀念故乡,不仅因为它哺育了我们成长,更是教会了我们为人处事的道理,助推了我们人生成功。比如《一犁新雨破春耕》,春雷响,万物长,庄稼人深谙春耕春种之道,也懂得“庄稼活儿使不得一点假,更偷不得一点儿懒”。种庄稼如此,做人也一样。《插麦田秧》让作者感觉辛苦无比,老父亲却说“这是老祖先给咱们的福呀!麦稻两种让人有馍又有干饭吃,这不是天下哪个地方想有就能有的好事呢”。这一种以苦为乐的人生态度,是世代农人用汗水向土地求收获的智慧,是他们敬重土地的特殊表达方式,必将影响后辈的人生观和价值观。《绞草把子》是为烧火,虽经“雨水摧残,火力大打折扣,但其内心的火热丝毫没有改变,始终记得献身人间烟火的初心”……众多看似原始古朴的农事劳作,不仅是农人们世代相传赖以为生的技能,还被烙上了深深的生命印痕,锻造出了他们吃苦耐劳、勇于攀登、努力奋斗的品质,且世代相传,终让我们脱颖而出,走出了乡村,走出了一条金光大道。

我们一直怀念故乡,不仅因为那里有诗情画意,更为我们积攒了精神财富。比如《谷》,“是露天的大地金矿,一片一片,照亮了我的念想”。又如《与草木同安》,“草木,是有灵魂的;草木的灵魂,带着一种素心,比人更接近生命的本意;草木的精神是一种善,是人的精神”。还有《炊烟》,“是乡村大地上千年行走的诗行,是乡村的符号,是村庄的魂魄”……这些灵动而又有诗意的文字,让乡村寻常风物在作者的眼里充满了智慧与哲理,如一首诗,字虽不多,意境却悠远;像一幅水墨画,看似平常,却意蕴深厚,终铸造出中华民族特有的文化情感和五千年文明。

当我们远离故土,情感剥离时,那潜藏在心底的乡情,便演变成割不断的情愫、化不掉的乡愁,在每一个游子的心里牵绊,这一种情感不仅是个人的,也是中国发展的现代书写和抒怀。

编辑: 穆小蕊

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870