校地协同“破圈”记:西咸新区与西安交大让科研“宝藏”惠及产业民生

2025-11-04 17:33:21 来源:各界新闻网

“以前企业想测材料微观结构,要么花千万买设备,要么等外地实验室排期;现在在西咸新区创新港,当天预约就能用顶尖仪器,还能拿到专业数据分析报告。”西安思摩威新材料研发负责人的感慨,道出了西咸新区校地协同创新的实效。10月31日,中央及省市级媒体在西安市宣传部带领下走进西咸新区秦创原总窗口,见证西安交通大学与西咸新区如何打破“校地壁垒”,让实验室里的科研设备、技术成果,变成服务产业升级、惠及民生的“实物”,为西安高质量发展注入创新动能。

从“藏器于校”到“共享惠企”:2.84亿“科研工具箱”破解企业研发痛点

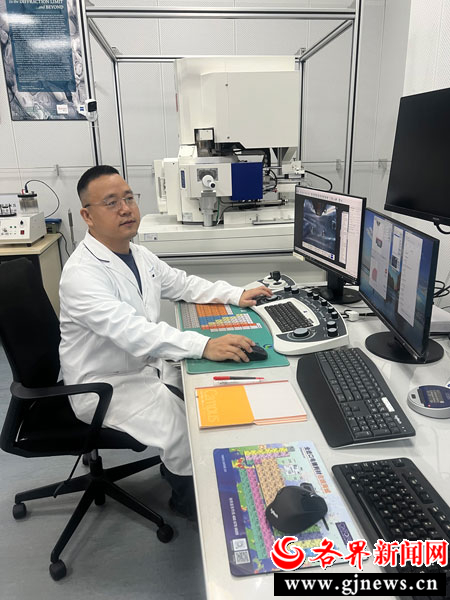

在中国西部科技创新港18号楼,西安交通大学大型仪器设备共享实验中心内,飞行时间二次离子质谱仪、冷冻透射电镜等尖端设备低鸣运转,工程师们紧盯屏幕分析数据——这片1.2万平方米的空间,藏着破解中小科技企业“创新拦路虎”的密钥。

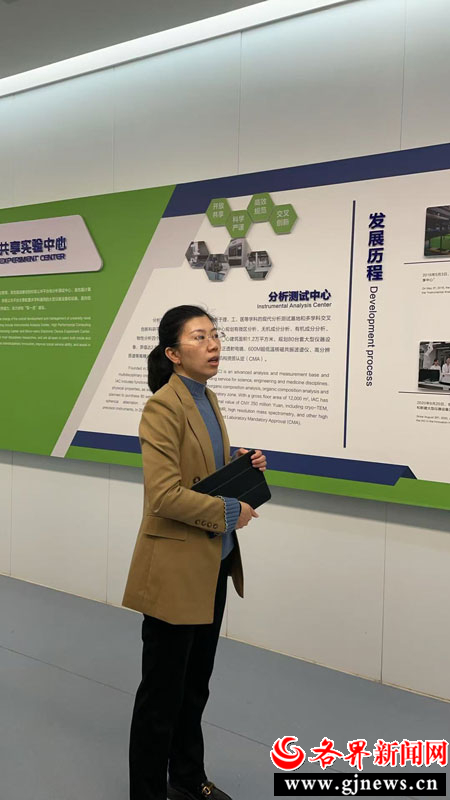

“高校设备以往多是‘自用独享’,很多千万元级仪器每年闲置大半时间;而企业尤其是中小企业,却因买不起、用不上高端设备延缓研发。”西安交通大学大型仪器设备共享实验中心副主任李莹坦言,中心成立之初就瞄准这一矛盾,整合微区分析、无机成分分析等四大功能板块的101台(套)尖端设备,总价值达2.84亿元,打造覆盖材料研发全链条的“科研工具箱”。如今,这里不仅有西部唯一的真空互联平台、西北首台冷冻透射电镜,设备年均运行超2000小时,2024年更累计为154家企业、1049个课题组提供3.73万人次测试服务,测样量达17.8万件。

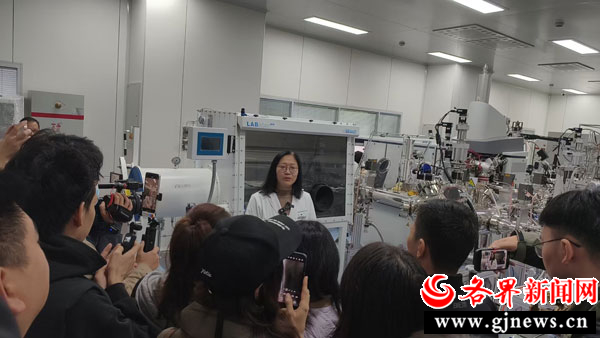

“不只是开放设备,更要帮企业解决实际问题。”中心分析测试中心高级工程师刘佳梅分享服务案例时提到,西安思摩威研发柔性OLED封装胶时,因不清楚耐水性差的根源找上门,“我们用X射线光电子能谱仪分析胶层表面元素,发现羟基含量过高,随即建议调整固化工艺,现在他们的产品已用在手机折叠屏上。”她透露,团队常遇到“带着问题来,说不清要测啥”的企业,此时34人“博士军团”(19名博士、8名高级工程师)的价值便凸显——不仅能操作设备,更能“翻译”产业需求,提供“检测方案设计-数据解读-标准认证”全流程服务。

中心分析测试中心工程师任子君,日常聚焦无机成分精准检测,她参与的“5N高纯金属痕量杂质定量分析”项目,为陕西镁产业标准样品研制提供了关键数据支撑。“很多企业研发新材料,需要精确到ppm级(百万分之一)的杂质检测数据,这直接关系到产品是否能达到行业标准。”任子君表示,依托国家检验检测机构资质认定(CMA)的权威背书,中心出具的报告已成为企业产品认证、市场准入的“信任凭证”,至今已助力百余家企业突破技术瓶颈。

据介绍,该中心已获批国家发改委区域公共技术服务平台、省级科技资源共享平台。依托这些优势,中心还在全国率先开展环境4类新污染物检测技术研究与实际监测,为地方生态治理提供决策依据;支撑的钙钛矿太阳能电池、高纯镁材料研究,更登上国际顶级期刊《自然》。“我们要让设备从‘科研摆设’变成‘创新利器’。”李莹强调。

从“技术沉睡”到“成果落地”:校地协同激活创新“乘数效应”

不止于仪器共享,西咸新区与西安交大的校地合作,更延伸到科技成果转化全链条——从“三项改革”破冰到“先使用后付费”模式创新,从校企联合研发到“飞地经济”跨区域落地,让实验室里的“论文”加速变成生产线的“产品”。

“以往高校成果‘沉睡’在实验室,企业想用却怕担风险,‘先使用后付费’正好打消了这个顾虑。”作为省内首家试点单位,西咸新区2023年推动金信天钛与西安理工大学等3个项目落地,经验获《人民日报》转载;2025年升级2.0版本后,仅半年便促成5家企业转化高校成果,实现合同交易209.5万元。同步推进的“先投后股”试点更显成效,两批次申报市级项目14个(占全市66.7%),争取资金2400万元,为成果转化注入“容错空间”与“资金活水”。

西安锐磁电子的成长,是校地协同育成果的典型案例。“在‘三项改革’和交大‘6352’孵化工程推动下,我们拿到1000万元沣西基金支持,新区还帮我们引进华为高管补强团队、建设中试生产线。”公司负责人介绍,如今锐磁电子研发的高导宽温镍锌产品填补国内空白,2024年营收3000万元,2025年与吉利汽车达成合作后,营收预计突破1亿元。

更值得关注的是,这种协同已从“单点突破”转向“集群发展”。在西咸新区曹家滩创新中心,国电南瑞与西安交大联合建设的电网及新能源数字智能项目加速推进,总投资超1亿元,预计聚集450名高层次研发人员;正泰集团与交大打造的“两院一园一基金”模式,累计授权专利103项,孵化“可控冲击波高端装备产业化”成果。“高校研发+企业转化+地方赋能,三方优势叠加才能让创新链与产业链深度绑定。”西部科技创新港建设联席会议工作专班综合组组长、西咸新区沣西新城创新港管理服务部副部长胡伟表示,新区还通过“三池一机制”(人才池、资金池、项目池)推动校地人才合作,自2023年以来已引进高层次人才116名,落地项目43个,“我们既要让高校人才‘引得进、留得住’,也要让企业‘找得到资源、用得好服务’。”

从“校地壁垒”到“生态共荣”:培育新质生产力的“西咸样本”

“校地合作不是简单‘搭对子’,而是要构建‘需求牵引研发、研发反哺产业’的良性生态。”西部科技创新港建设联席会议工作专班综合组组长、西咸新区沣西新城创新港管理服务部副部长胡伟指出,新区围绕仪器共享、成果转化、人才培育打出“组合拳”——为企业提供最高50万元设备使用补贴,让科研资源“就近取用”;推动西安交大技术经理人学院建设,培育4800余名专业人才打通转化“链路”;全国首创技术交易信用贷、发行首批科技创新债券,为科技企业注入金融“活水”。

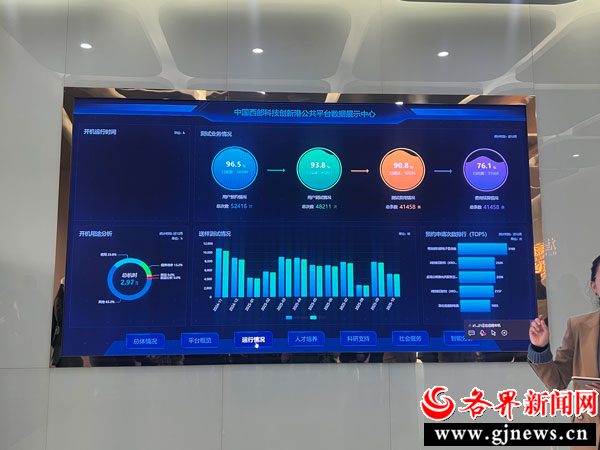

中心工程师曹智长期负责设备运维与技术升级,他参与建设的“大型仪器设备物联共享系统”,实现了设备运行状态实时监控、预约使用智能调度。“以前企业预约设备需要线下反复沟通,现在通过系统能实时查看设备空闲时间,测试数据也能在线传输,整体效率提升了30%以上。”曹智透露,未来系统还将接入更多高校设备资源,打造“全省一盘棋”的仪器共享网络,让科研资源流动更高效。

未来,这种创新生态还将进一步升级。“我们正构建‘好医生’式在线服务平台,整合全省科研设备与专家智力,把企业的综合技术难题‘翻译’成仪器可实现的服务方案。”中心还将联合科研团队研发高通量扫描电镜,打破国外技术垄断,同时为超视计、恒光智影等国产仪器厂商提供“试用推广”机会,助力“中国制造”向“中国智造”升级。

“高校是城市创新的‘智慧富矿’,校地协同就是要让这份‘宝藏’真正‘挖得出、用得好、见实效’。”西咸新区相关负责人表示,未来将持续完善创新生态,让校地协同的“乘数效应”不断释放,为全国校地融合发展提供可复制、可推广的“西咸经验”。(张楚翌)

编辑: 孙璐莹

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870