双拥,渭南何以“七连冠”

2025-05-13 09:03:33 来源:各界新闻网

4月23日,全国双拥模范城(县)命名大会在北京召开。渭南荣获全国双拥模范城“七连冠”,富平县再次荣膺全国双拥模范县。

英姿飒爽

被红色基因深深浸润的渭南,不但是华夏文明的重要发祥地,更是全国闻名的双拥模范城。从战火纷飞的革命年代,到如今蓬勃发展的新时代,“军爱民、民拥军”的深情厚谊在这里代代相传。双拥,已然成为这座城市最鲜明的底色。

岁月里的温暖故事

1943年农历正月,在党中央和毛主席倡导推动下,陕甘宁边区开展了拥军优抗和拥政爱民群众运动——延安双拥运动,有力促进了党政军民的大团结,为抗日战争胜利起到了极为关键的作用。

渭南是一方红色热土,1928年5月,渭华起义在这里爆发,革命的火种就此播下,拥军优属、拥政爱民的优良传统也在这片土地扎下了根。西安事变后,1936年12月,红二方面军(后改编为八路军120师)来到富平,驻扎了9个多月,和当地百姓亲如一家人。战士们帮老乡干农活、修房子,百姓为战士们送衣送粮,军民鱼水情越来越深厚。

1937年8月至10月,八路军总部及所辖115师、120师、129师三支主力先后从三原县、富平县出动,经蒲城、澄城、合阳,入韩城县城,由芝川镇渡口东渡黄河,奔赴华北抗日前线。据《渭南军事志》记载:“在八路军路过渭南的一个多月时间里,沿途的老百姓热情拥军,不停把鞋袜、食品送给战士,并积极帮助运送物资,场面热烈感人。”

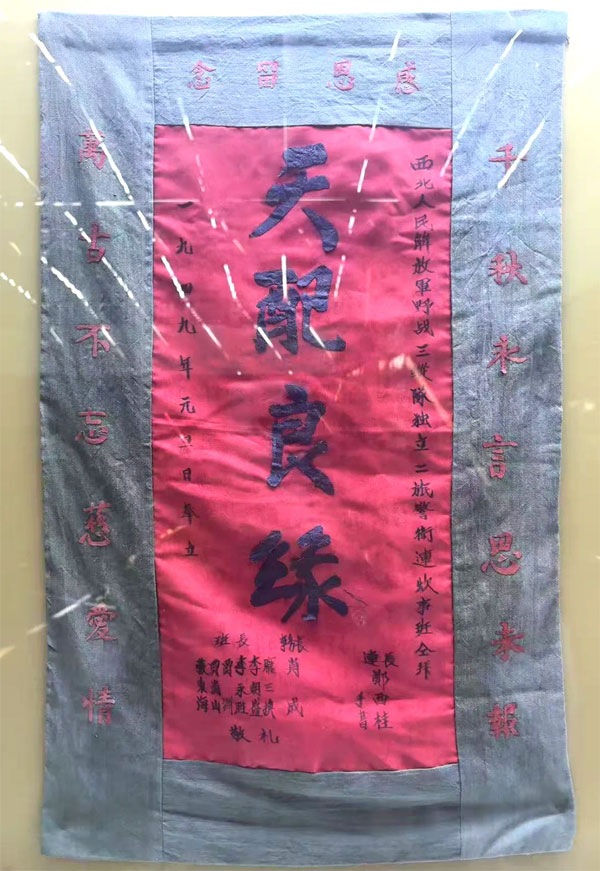

“天配良缘”锦旗

解放战争时期,渭南群众拥军支前的热情高涨,不惜牺牲自己。在澄城县壶梯山战役纪念馆里,陈列着一面“天配良缘”的锦旗,这是1949年元旦西北野战军司令兼政委彭德怀颁发给当地农户李兆春的。锦旗上的话语,诉说着当年军队和人民的关系何等密切。白水县人民为解放军运送支前小麦26096石,军鞋15733双,转运弹药60多万斤,602人随军南下参战,用行动表达着对人民军队的支持与热爱。

抗美援朝战争时期,渭南有17228名青年报名参军,其中780多人血洒异国疆场,为保家卫国壮烈牺牲。这些热血青年,用生命捍卫了国家尊严和人民幸福。

容厦双拥展览馆

1998年,华阴境内南山支流洪水暴涨,造成16处决口,渭南军分区组织3400多名官兵、7500多名民兵,和当地干部群众连续奋战七个昼夜,堵住了缺口。2003年8月,华县(今华州区)发生特大洪水,解放军、武警、公安干警与党员群众并肩战洪魔。战士们昼夜鏖战,饿啃干粮、累卧堤坝;百姓心疼不已,送热水饭菜、递生活物资。军民同心如铁,终克滔滔洪水。

这些跨越时空的故事,见证了渭南军民的深厚情谊,也成为激励这座城市不断前进的强大动力。

桥、人、城,爱永传承

时代在变,渭南拥军爱民的拳拳之心始终不变;岁月流逝,军民之间的鱼水深情愈发深厚。

连心桥

一座桥的守望。在临渭区阎村镇龙泉寺村村口,有一座普通的桥静静伫立着,被称作“连心桥”,是部队官兵与村民携手浇筑而成,承载的不仅是来往的脚步,更是渭南军民携手同行、守望相助的见证。这座桥一头系着人民子弟兵的赤诚,一头连着乡亲们的期盼,自2018年落成以来,驻渭某合成旅扶贫工作队以这座桥为纽带,与村民齐心协力、并肩奋斗,在这里建起了养猪场、蔬菜大棚,为村民带来了实实在在的收益;花椒产业也在大家的努力下蓬勃发展,漫山遍野的花椒树,承载着村民对美好生活的希望。

崇军拥军

一群人的热爱。在渭南,拥军故事里藏着最朴素的传承。全国爱国拥军模范王友民年轻时闯关东,困难中退役军人李成祥伸出了援手。打那后,他便认准了拥军这件事,四十多年里一心做好这件事,官兵们的难事儿,他件件放在心尖上。全国最美退役军人张顺京,1980年带伤回来休养,干脆把家安到了烈士陵园,一守就是四十多年。墓碑前的草他亲手拔,烈士的故事他对着孩子们讲了千遍万遍。原渭南军分区副司令员党志敏常往校园跑,把“老西藏精神”揉进故事里,将拥军悄悄埋进少年心里……

王友民看望“时代楷模”张富清

一座城的担当。在渭南,广大军民热爱双拥、参与双拥的热情越来越高,“尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱军队”已成为社会共识。“荣耀秦东双拥行”等都是实实在在给退役军人办事,发动社团企业为优待证“加码”;驻渭官兵家娃入学方面,465件难事全部解决,孩子们就近接受优质教育。

新时代,双拥再出发

习近平总书记对双拥工作作出重要指示强调:“军地双方要密切协作,巩固发展坚如磐石的军政军民团结,共同续写爱我人民爱我军的时代新篇。”

拥军路上,我们始终以行者之姿向前,唯有把对人民军队的深情厚谊融入每一个坚实足印,才能在新时代军民鱼水情的长卷上续写璀璨新章。

官兵进校园种下强军梦

将拥军进行到底。军政军民团结如磐石之固,是克敌制胜的不二法宝。不妨让城乡双拥的组织网络更细密些,让“红色精品退役军人服务站”多些温情暖意——为退役军人搭好培训、指导、就业创业的“一站式”桥梁,看他们在新的战场再展风采;鼓励企业与部队携手,让技术合作的火花,点燃军民融合产业的星河;把军人军属的优待清单再扩一扩、标准再提一提,让崇军之心,化作大街小巷的春风,吹进每个人心里。

让崇军成为共识。当前世界并不和平,幸而我们生于华夏,得享安宁。不妨在清明的细雨里、在五四的朝阳下、在“八一”的军徽旁,走进渭华起义纪念馆,触摸红一连史馆的年轮,让国防教育成为全民的“精神钙片”;对孩子们,更要早播下种子——让课堂飘进迷彩的气息,让军营的绿,染透少年的眼睛,待他们长大,自会懂得,那身军装里藏着怎样的山河。

现役军人进校园

擦亮双拥品牌。最近,渭南舰的舷号在网络刷屏,那是流动的国土,更是城市与军队的血脉相连。不妨把“城舰共建”的故事再写深些,为边海防官兵捎去家乡的月光,解他们的后顾之忧;用短视频的镜头、微电影的温度,把拥军故事酿成“爆款”,让双拥公交载着温情穿梭,让双拥公园的长椅记下过往,让每个路过的人,都能听见渭南与子弟兵的“双向奔赴”。

渭水悠悠,秦岭苍苍,双拥之情早已融入渭南的晨昏烟火。双拥模范城的荣光不是句点,而是军民携手的新起点,秦东大地会将“尊崇”酿成春风,吹过每寸土地,让迷彩与百姓永远相望相守,让双拥之花在岁月里常开不败。 (渭南市委宣传部供稿)

编辑: 意杨

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870

以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870